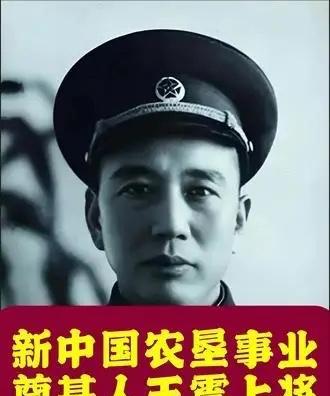

开国中将吴信泉与俞惠如,育12子女,周总理戏称是“航空母舰” “1960年12月,北京怀仁堂的灯光下,周恩来笑着低声说:‘俞主任,你这一艘“航母”带了十二艘护卫舰,可了不起!’” 那一晚的玩笑很快传遍军内外。“航母”两个字之所以能贴在俞惠如身上,并不是因为她舞步轻盈,而是因为她在战火与饥荒之间,硬生生把十二个孩子带大——这在军队系统几乎没有第二例。人们只看见舞池里衣裙轻摇,却少有人回想,二十年前她曾在皖东北的黑土地上拽着门板当产床,险些把命丢在重阳节的凌晨。 回到1930年代。安徽五河县,商号俞家的柜台后,总是排着九个女娃。父母盼儿心切,给第九个女儿取了一个直接到骨子里的乳名“小九子”。谁料,正是这位“小九子”,十二岁那年扛着纸糊小喇叭跑上街头,喊出了自己一生的方向——抗日救国。 1937年她成了“五河女子宣传队”队长,第二年当了“战士工作团”宣传委员。不到十五岁,已经可以独立主持万人集会。老乡们形容她“嘴里像带着鼓点,说一句就能把人心敲得热起来”。 而吴信泉,此时已是二十八岁的八路军第二旅政委,背后是血与火的长征和两次重伤。他带兵进驻魏营区那天,欢迎会领导缺席,俞惠如被硬推上主席台救场。十分钟脱稿演讲,声若洪钟。台下的吴信泉回忆:“那姑娘一口气不带喘,像机关枪。” 相识后的一个月,两个人在同一院子里办公——他管政治工作,她管宣传演出。傍晚练口琴,他吹《松花江上》,她跟着合唱,院墙外战士们的掌声像连绵炮声。有意思的是,真正促成这桩婚事的,却是第二旅政治部主任李雪三。他把俞惠如叫到屋里,劈头一句:“小俞,你看老吴行不行?”少女脸红得像炕头的红薯,只回了三个字,“我再想”。 接下来的三个月,她观察得比侦察兵还细:清晨操场上,吴信泉永远跑在队伍最前;夜里篮球场,他能精准抢断比自己高半头的北方兵;指导宣传队时,他先点评错误,再亲自示范口琴伴奏。从文到武,一样不落。最终俞惠如点头,婚礼选在1940年12月22日,地点是换防中的临时驻地。门板拼成双人床,稻草垫在木板下,这对新人在机关操场上发了半包糖,算是庆贺。 结婚后,他们聚少离多。1941年10月28日,重阳节前夜,俞惠如在老乡厨房的地面上生下第一个女儿。孩子横位难产,接生婆急得直哭,最后靠吴信泉从身后抱起妻子做深蹲,才让婴儿被硬拉出来。母子俱虚脱,强心针才抢回一条命。弹指十年,她又在齐齐哈尔、齐县、通辽等地陆续生下十一名子女。她常对部下打趣:“我的产房跟着战线移动,地图就是产检单。” 1946年春寒,吴信泉为侦察线路,骑在蒸汽机车头顶迎风一小时,下车即剧痛晕倒。电报送到俞惠如手里,她硬是搭乘一辆轧道车,颠了十几个小时赶到郑家屯。好不容易把丈夫从鬼门关拖回来,转眼她和孩子又感染了痢疾。能够救命的三粒药,她给了儿女两粒,剩下那一粒掰成两半,一半喂给自己,一半留给还在前线的丈夫。 1950年代后,两人岗位稳定。俞惠如兼任东北军区幼儿园主任,白天布置教学,夜里写计划书;家里一溜十二张小床,好像排枪。国家困难时期,白菜叶、玉米面、小球藻成了餐桌标配。她曾因长期饥饿浮肿,医生让补营养,她却笑着说:“浮肿病能买两斤黄豆,孩子们有口豆汤喝,我值。” 对孩子的家规异常简单:父母未到,不许动筷;第一份工资,必须上交家庭“总会计”——母亲。几个当兵的儿子拿着津贴往桌上一放,转身出门训练,俞惠如只留一句:“行了,都滚去干活。” 1960年那场舞会后,“航空母舰”成了俞惠如的正式绰号。毛泽东听闻也乐呵:“既是航母,又是英雄母亲。”可她自己不太在意这些称呼,只在笔记本上写过一句:“一船人能安全靠岸,比什么都体面。” 1990年,金婚。年过花甲的吴信泉常为妻子鼻衄四处刨草药,把“止血草”揉成小团塞进她鼻孔;俞惠如则每月省下零花钱买人参,熬成苦得发涩的汤,哄他喝下。有人打趣:“你俩都升将军了,还这么抠?”吴信泉回答:“年轻时欠她的,晚年慢慢补。” 2000年春,吴信泉病重。俞惠如整个月没合眼,病房里除了吸氧声,就是她轻声的安徽小曲:“弯弯月呀照九州……”中将闭眼那天,她把军帽抚平,放在枕边,轻叹一句:“老吴,队伍集合完毕,你先走,我殿后。” 此后多年,俞惠如依旧在卧室里摆两只牙刷,两双拖鞋,衣柜里挂着一件熨得板正的旧军装。门一开,仿佛他才刚下夜班。没有谁再喊她“航母”,她只是照例巡视那艘看不见的巨舰——确认锅里有饭,孩子们都安好,灯火仍亮。